中国网手机版

扫码即可查看网页

在盛夏晴空之下,龙江大地纵横交织着“金桥银路”。这些由龙建科工(黑龙江)有限公司(以下简称龙建科工)建成的钢结构大桥,正以崭新的面貌谱写黑龙江经济腾飞的交响曲。近日,记者走进黑龙江省“专精特新”企业——龙建科工,解锁这家企业在低温钢结构领域“破冰前行”的创新密码。

预拼装完成的桥梁部件

在黑龙江省建筑产业现代化示范园的龙建科工桥梁加工厂内,一侧正在进行哈尔滨都市圈环线西南工程项目的桥梁钢结构桥段的预拼装,另一侧天车正在将已经安装完成的钢结构桥段进行装车准备发运到施工现场。在室外场地上,整齐摆放着各种原料钢材。

“可别小看这些钢材,它们能在-40℃的低温环境中保持材料良好的各项特性,保证结构的安全性。”龙建科工科技研发中心副主任叶阳说,指着一块标有“Q345qE级”的钢板说,公司采用的E级(-40℃)耐低温钢材,原材均从国内大型钢企采购,而真正让钢材“活起来”的,是龙建科工自主研发的耐低温钢桥梁建造关键技术。

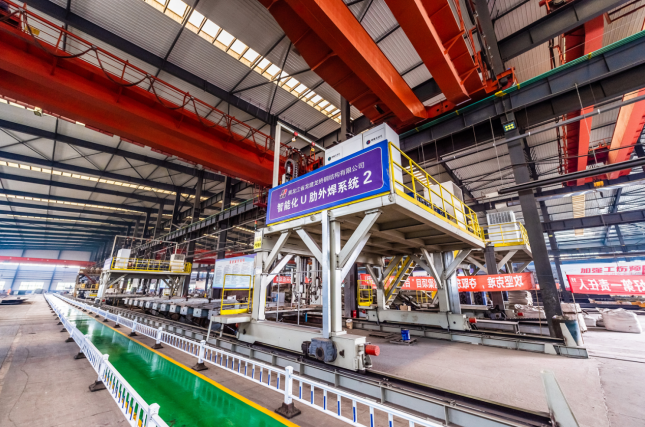

智能化U肋外焊系统

在生产车间,一套价值近千万元的U肋内外焊系统正在运作。“传统单面施焊技术无法达到焊缝全熔透、无缺陷的质量要求,在U肋与桥面板连接处易产生裂纹,裂纹一旦萌生,便可能逐渐向桥面板延伸,形成贯通性裂纹,严重威胁行车安全。我们通过这套设备实现双面焊接比单面焊接抗疲劳性提高1.5至4倍的效果。”叶阳说,“我们提出了正交异性桥面板反向变形参数设置并应用,掌握了寒区钢结构桥梁冬季施工关键技术,解决了寒区正交异性桥面板焊接建造质量缺陷的问题,这在东北三省是独一无二的。”

叶阳说:“我们与哈尔滨理工大学联合研发的寒区装配式钢桥梁结构设计和建造关键技术与应用填补了寒区桥梁钢结构关键建造技术空白,取得相关科学技术成果,其中2项成果为国际领先,3项成果为国内领先。”

安装完成的钢结构桥段准备发运

在车间的激光切割机上,一块完整的钢板正经历“神奇的蜕变”。操作人员将三维模型导入系统后,激光切割机自动按照最优排版方案下料,边角料二次利用率极大提升。“过去桥梁深化设计需要1个月,现在用三维BIM软件实现参数化建模,15天就能完成,还能生成带编码的零件‘身份证’。”叶阳指着屏幕上的数字化管理系统说,从原材料入库到零件切割,每一步数据都实时同步,“现在不用数钢板,系统比人记得准。”

更令人称奇的是隔板焊接机器人的“手速”——传统情况下,一名焊工只能焊一个构件,不能同时焊两个,但有了隔板焊接机器人之后,一名工作人员可以操作两台设备,不仅提高了效率,而且整体焊接质量更加稳定。“我们研发的智能化胎架,在桥体预拼装时,可快速调节各个支撑点,改变传统焊接垫块的繁琐步骤。”叶阳说,“2025年我们启动了数字化改造项目,总投资4500万元,预计2026年末完工,届时将实现从设计到安装的全流程数字化管控。”

龙建科工参建项目微缩模型

叶阳说,龙建科工致力于深入合作研发寒区钢结构桥梁技术,与哈尔滨工业大学先进焊接与连接国家重点实验室合作建立了“联合工程研究中心”,与哈尔滨理工大学共建了钢结构智能建造与智能装备和绿色能源与智慧交通2个产业技术研究院,与东北林业大学共建研究生创新实践基地,近三年企业平均研发费用总额占营业收入总额比重超3%。

自2017年成立以来,龙建科工深耕于高寒地区钢构件产品制造,厂区布局在黑龙江、辽宁、天津、河北、江苏等省份,年加工生产能力超过20万吨。如今,龙建科工的产品已覆盖东北、华北及中原地区,在京哈高速改扩建、哈尔滨东三环快速路等重点工程中,其钢结构桥梁凭借施工周期短、可回收环保等优势,正逐步改写传统混凝土桥梁的主导格局。

未来,龙建科工将以3个传统钢结构生产基地+1个新能源基地+N个业务链拓展的“3+1+N”产业布局为特色,以绿色建筑创新发展为主题,推进智能制造;坚持创新驱动,围绕绿色发展理念研发新产品,提升工艺标准,争创全产业链延伸示范企业。

记者:孙铭阳

摄影:孙铭阳